バスケに明け暮れた中学、高校時代。

ー 谷尻さんが建築家になろうと思ったきっかけを教えてください。

谷尻誠 漫画家の窪之内英策さんが描いた「ツルモク独身寮」という漫画を高校の時に読んで、インテリアデザイナーという言葉を知るんですよね。大好きな漫画だったので、漫画の情景が頭の奥にずっと残っていたのか、なぜか高校生の頃は毎週自分の部屋を模様替えしていたんですよ。

『ビッグコミックスピリッツ』(小学館)で1988年から91年まで連載された漫画。「カリモク家具」をモデルにした「ツルモク家具」を舞台に起きる人間模様を描いた青春ストーリー。

ー 毎週ってすごい頻度ですね。そんなにバリエーションを変えられるものなんですか?

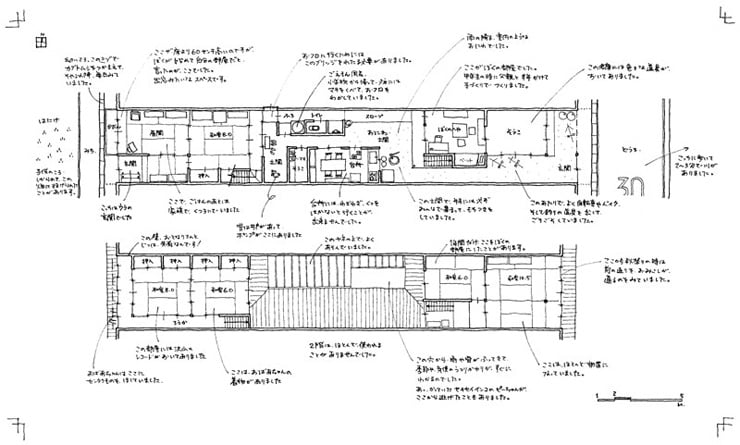

谷尻誠 今考えれば変えられないはずですけど、なんかせっせとやってて。というのも僕の実家って間口4m、奥行き25mのいわゆる町屋だったんです。それもボロボロで。部屋の行き来をするだけなのに一度外に出ないといけなかったり、とにかく不便な家だったんです。小さいときは「なんで僕の家はこんなんなんだろう」っていつも思っていました。だから大人になったら大工になるって言っていました。それで良いお城を建てるんだって言ってたみたいです。

そんな「うなぎの寝床」みたいな家に父親とおばあちゃんと3人暮らしだったんですが、空いている部屋やスペースを見つけては「ここは僕の部屋」って決めて布団引いて寝たりとかしていました。最終的には倉庫だったところを改装し、自分の部屋にしてましたね。それが92年、18歳の時です。

ー 実家とツルモク独身寮が谷尻さんに大きな影響を与えているようですね。

谷尻誠 今となっては、ですかね。ツルモクを読んで「デザイン」みたいな概念を知って、自分の中でセンスの良いもの、悪いものみたいなラインができたんです。まあ「イームズって格好いいな」とかその程度ですけど(笑)。それと元々洋服も大好きだったのでファッション誌に載っているいわゆる「センスの良い人」が聴いている音楽、部屋に置いてある家具、アートにも興味を持ちだして。座り心地とか良くわかんないけどお金を貯めてイームズを買ってました。

イームズを置くと家がかっこよくなると思い込んでいますからね。洋服もそういうところありますよね。「これを着るとかっこよくなれる」みたいに。

ー あの、こういっては何ですけどかなり単純というか……。

谷尻誠 はい。高校時代はバスケしかしていなかったんで、超が付くほどバカだったんですよ。学校の授業に出た記憶すらないです。夕方の部活だけやりに行ったりするような生徒で。

ー 極端ですね。当時はどの選手が好きだったんですか?

谷尻誠 ラリー・バードです。

1956年生まれ。NBAのボストン・セルティックスを3度の優勝に導いた、史上最高のスモールフォワードの一人。正確な長距離シュートは特筆モノ。その活躍ぶりは現役時代に既に「レジェンド」の異名があったほど。

1m離れた3ポイントシュートで劇的ビフォーアフター。

ー 意外です。てっきりマイケル・ジョーダンかと思っていました。

谷尻誠 みんなジョーダンが好きなので、あえて(笑)。それとラリー・バードはフィジカルよりも頭脳が秀でたプレイヤーだったので、当時身長が低かった僕もそのプレースタイルに共感していたんです。

ー ラリー・バードのスタイルと自分を重ねていたんですね。

谷尻誠 実はエアジョーダンを履いていましたけどね(笑)。ラリー・バードの影響もあって、とにかく3ポイントシュートの精度を高めることをはじめたんです。監督からも「機械になれ、感情でシュートを打つな」と言われ、目を瞑っても入るくらいになっていました。調子が良いときは100本中96本は入ってました。

でも、練習で完璧だと思って試合に臨むと、全然練習通りうまくいかないんです。ショックを受けつつ理由を自分なりに考えたら、コート上にある3ポイントのラインって、「今から僕がシュートを打ちますよ」ということを相手に伝えるラインでもあるってことに気づいたんですよ。

そこから3ポイントのラインからさらに1m離れたところから機械のようにシュート練習をしていき、試合でも活躍できるようになって結果的に格段にチームが強くなったんです。

ー そこに気づくことで大きく変わったんですね。

谷尻誠 はい。監督がすごく良い指導をする方で、「頭を使ってプレーしろ」と口を酸っぱくして言っていたんです。こういうことが頭を使うことかと理解できましたね。あと「追試になったら退部させる」とも言っていました。

ー それは厳しいですね。試験はどう乗り越えていたんですか?

谷尻誠 試験前は頭のいいやつの家に潜り込んで要点を聞き、丸暗記して試験に臨んでいました。そうやって追試を受けたことないんですよ。自慢するようなことじゃないですけど(笑)。

ー そこは賢いんですね。

谷尻誠 要領がいいんです、僕。というか本当ずるい人間なんですよ。なんとか卒業し、バスケでそのまま大学に進学する話もあったんですけど、当時は体育大学=体育教師みたいな道が一般的で。それは嫌なんだけど就職できるかどうかもわからない。とりあえず2年猶予をもらうために穴吹デザイン専門学校に入学しました。そこから実家を離れて一人暮らしがはじまるんです。

ー 不便だった実家を離れ、どんな生活をしていたんですか?

谷尻誠 インテリアデザイン科の建築コースを選んだのですが、専門学校で初めて勉強をしてみたんです。自分で選んで行ったんだからちゃんと勉強をしてみようかな、と思って。そしたらすごいできたんですよ。

一生懸命やるもんだから先生は可愛がってくれて、就職先まで斡旋してくれました。みんなが就職活動でバタバタしているときには、遊び歩いていましたね。

ー 本当に要領がいいんですね。

谷尻誠 我ながらそう思います。ただ、頭のどこかで、言われたことをやってるだけでこんなことになるんだ、みたいなことも思っていましたね。

マウンテンバイクにネコまっしぐら。

ー トントン拍子で就職ですね。初めて就職した会社ではどんな仕事をしていたんですか?

谷尻誠 本兼建築設計事務所という会社なのですが、一言で言うとすごい居心地が良かったです。相変わらず要領良く仕事して、早く帰って遊んでました。入所した年は海外旅行にも連れて行ってもらって。いわゆるクリエイティブとは真逆の仕事内容なんですけど、ついつい長居してしまいました。

そのころはマウンテンバイクにのめり込んでいて、朝早起きして山で練習して、シャワーを浴びて会社に行く、そんな生活をしていました。高い自転車のパーツを買うために夜バイトしたりして。

ー 急にマウンテンバイクが登場しましたね。

谷尻誠 ある日、近所の自転車屋さんでウィリーしながらジャンプしている人をみて、「すげー!」って。ツルモクを読んでインテリアデザイナーに憧れるくらい、昔から本当単純なんです。ネコまっしぐらですよ、ええ。

さらにカタチから入りたいタチなので、まずは良いモノを全部揃えるんです。「自分はこれだけのお金しかないんだから、これを買えばいい」じゃなくて「これを買うためにはどうしたらいいだろう」と考えるんです。これは仕事のやり方も一緒なんですけどね。自分の力量や規模から考えるんじゃなくて、やるためにはどうしたらいいのか。やると決めた時点で自分の中で考える余地などないわけです。

以前、70万円くらいする高級時計が欲しくなったときもそうでした。貯金なんかないんだけど「絶対買う」と決めたのですぐにローンを組んで買いました。結局他にもっと欲しいのが出てきて売ったんですけどね(笑)。あれは残しておけば良かった……。

マウンテンバイクに話を戻しますが、楽しくやっている内にレースにも出るようになって、全国規模でいろんな大会とかに出るくらいになりましたね。プロにはなりませんでしたけど。

ー ちなみに「この東京オフィスの家具をもっと良いモノにしよう」とは思わないんですか? 今が良くない、という意味ではなく。

谷尻誠 まったく思わないですよ。建築家の事務所に来て、全部「ザ 名作」みたいな家具しかなかったら、なんだか当たり前過ぎてちょっとガッカリしませんか? かつて「僕自身がイームズのある部屋=センス良い」と勘違いしていたからかも知れませんね。

背水の陣で臨んだ転職も失敗に。

ー 設計事務所に入所してから5年後に退職されています。心境の変化などあったんですか?

谷尻誠 格好いいものをつくりたいな、という憧れだけが膨らんできて「インテリアデザインがやりたいな」とか思っていたんです。でもどうやったらいいのか分からなかったんです。その時ちょうどビームスがインテリアを主軸にした事業部を立ち上げて。そこに行きたくなって辞めました。

ー あっさりと辞めちゃったんですね。

谷尻誠 はい。働きたい気持ちが強くありつつ、やっぱり面接のときに「辞めてきました」と伝えた方が絶対良いと思って。そんな気負いで行ったのですが、落とされちゃったんです。

ー 背水の陣で臨んだのに諸行は無情ですね。かなり落ち込んだんじゃないですか?

谷尻誠 うーん。そうでもないですね。やることなくなっちゃったなーって感じで、しばらくフラフラとしてました。友人が働いている建築事務所を手伝ったりもしたのですが、僕の中で自転車のレースも全盛期だったので、この1年はレースに打ち込む年と考えるようになって。自転車とクラブの日々です。

お金が無くなったら友達の焼鳥屋さんでバイトさせてもらっていたので、食いつないで。のらりくらりと生きてきて、なんとなく前の会社を辞めて1年後に建築設計事務所をつくったんです。

ー 今の谷尻さんから考えられないような話ですね。

谷尻誠 はい。全然やる気がなかったですからねえ。「世界一の建築家になるぞ!」みたいな想いなんて何処にもなかったですから。それよりも楽しいことがあったから、そこに注力していたんです。仕事は下請けで適当にやっていこうと思っていました。

それでも仕事なんて最初は全然なくて、本気で社名の入ったTシャツをつくったりしていました。一丁前にしっかりタグとか付けて(笑)。

たまたまきた下請け仕事も、言われたとおりやるのがどうしても嫌になっちゃって、どんどん提案しちゃっていたんですよ。クライアントはびっくりですよね。発注したとおりにやってくれると思っているのに。そしたら全部仕事がなくなって、また焼鳥屋さんでバイトです。

流れを大きく変えたオープンハウス。

ー ここまでのお話だけでも本当に驚きの連続です。

谷尻誠 そうですよね。でも全部本当なんですけどね(笑)。

ー ターニングポイントというか、何がきっかけで下請けから今のスタイルになったんですか?

谷尻誠 当時はクラブに通っていたので幸いにも友達がたくさんいたんです。面白がって僕に洋服屋さんの設計をお願いしてくれたりして、のびのびと自由につくらせてもらったんです。今考えると勘違い甚だしいんですけど、根拠のない提案をしてました。インテリアやったことないのに、雰囲気で図面を引いたりして。

そうしたら知り合いづてに仕事が段々と増えてきて住宅の依頼がきたんです。できあがった時にオープンハウスをしたんですけど、クラブで遊んでいたノリで、フライヤーをつくって街のいろんなお店に配ったり、知り合いの家具屋さんに協力してもらって2日間家具を持ち込んで新しい家を家具屋にしてみたり、普通じゃないことをやってみたんです。

ー オープンハウスはオープンと言えど粛々とやっているイメージがあります。

谷尻誠 友達の友達がわんさか来て、300人くらいになったんです。そしたらそこから住宅の依頼をいただくようになり、どんどん仕事が広がっていったんです。そうして2003年に竣工した『毘沙門の家』という住宅をGOOD DESIGN賞に応募したら、GOOD DESIGN賞とJCDデザインアワード新人賞を受賞することができたんです。その後東京で受賞作品の展示会があって、『毘沙門の家』を見た写真家の方が「興味があるから次に建物をつくったら教えて欲しい」と言ってくれて。

その方はナカサアンドパートナーズという建築写真のすごい有名な会社なんですけど、そこから電話が来て、めちゃくちゃ嬉しいわけですよ。「ナカサから連絡が来たぞ!」と当時自宅を事務所にしてたんですけど、3~4人のスタッフで小躍りして。でもそこは田舎っぺ根性がどうしてもありますから「有名な会社だからって良いってもんじゃないよね」なんて斜に構えちゃったりして。

『毘沙門の家』2003年 撮影 矢野 紀之

ー でも本当は喜んでるんですよね?

谷尻誠 ええ、それはもう。そうしてだんだんと雑誌に出るようになったら、もっと新しい依頼が来るようになって。そういうことも知らないから「なんて効率が良いんだろう」って驚きました。

谷尻誠 あともうひとつ。とても大きなきっかけがあるんです。オープンハウスより前の、適当に仕事をしていた時期なのですが、親しくしていた後輩が事故で亡くなってしまったんです。悲しくて悲しくて、何もやりたくなくなっちゃったんです。それなのに仕事がきて。そんな時に師匠と呼んでいる工務店の方に呼ばれ「彼は死をもって、お前にこれ以上辛いことは起きないということを教えてくれたんだ。お前は頑張らないとダメだ」と言ってくださったんです。

そうしたら一気に吹っ切れたんです。確かにこれくらい辛くて涙を流すことってもう起きないだろう、それに比べたら今置かれている状況はどんなに楽なんだろうと。仕事が来るたびに頑張れって言われているような気がしてやるしかないと。

そこからは迷いなく、仕事とちゃんと向き合ってやっています。

ー そんなことがあったんですね。意外でした。

忘れられないコンペ。

ー 数々の建築を手掛けられている背景には、莫大な建築コンペに出られていると思うのですが、印象に残っているコンペを教えてください。

谷尻誠 それはもう、毎回本気ですからたくさんあります。広島にある平和記念公園に、イサム・ノグチさんがデザインした平和大橋があるのですが、その脇に新しく建設される、歩道橋のデザインコンペですね。

まず平和記念公園は過去の記憶を世界中からたくさんの人が来て、学んで帰る場所だと思ったんですよね。平和大橋は視覚的に記憶に残る橋として美しく残っているので、新しくつくる歩道橋は身体が記憶するために歩くことで「揺らす橋」を設計したんです。吊り橋のように「揺れる橋」ではなく。さらにノグチさんの橋の脇につくるので、存在感を弱くするために厚さ30cmで長さ90mのスレンダーな橋を架けることをプレゼンしたんです。

国際コンペでファイナルまで残り、最後の公開プレゼンで一通り提案し終えると一言目に審査委員長が「問題作が出てきたね」と言ったんです。橋が揺れることは良くない、と。「揺れる」ではなく意図的に「揺らす」設計なのですが、審査委員長が一言目にそんなことを言ってしまったから、審査員たちも「問題作なのか」という雰囲気になってしまって。

やっぱり審査委員長というのはいろんな人の意見を総合的にふまえ、最後に統括し、こうあるべきだと言うべきなのに、納得いかなかったですね。いつかその方に会ったらちゃんと文句を言おうと思っているんですけどね。

まず名前を無くしてみる、付けてみる。

ー コンペや仕事の話が舞い込んできたとき、まず一番最初にすることは何ですか?

谷尻誠 なんでしょうね。その案件に対して誰もが想像できるような名前をみんなで付けたりすることはありますね。

ー 名前を付けるんですか?

谷尻誠 はい。これも負けちゃったんですけど、元々学校があった場所に、道の駅をつくるコンペがあったんです。普通に「新しい建物ができる」ではなく、どうすればそこに学校があったという懐かしさを継承しながら今後の提案ができるだろうって考えたんです。

そこで「懐かしい未来」という言葉をつくって、ストーリーを組み立てたんです。その未来にある建築の形はこうあるべきです、とかそういったプレゼンでしたね。僕らの考える「懐かしい未来」とはこういうものだと定義します、みたいな。

ー 確かに数字や図だけで説明されるよりも分かりやすいですね。

谷尻誠 はい。だから元々ある名前を消して、もっと伝わりやすく名前を考えたりすることは多いですね。言葉が好きなんです、きっと。

物事をとにかくシンプルに考えてみるんです。バスケの3ポイントの話で言えば、入れるために1m離れた場所から狙ったように。

臨機応変。いきあたりバッチリ!

ー 最後に大切にしている言葉を教えてください。

谷尻誠 「いきあたりバッチリ!」です。仕事にしても何にしても最低限の準備だけしておけば良い、ってことです。準備をするってことは予定通りに行くことを想像するってことですよね。その予定がおかしくなると人って戸惑ってしまうんです。だから準備をしなければ失敗しないですよね。そんな予定がないので最強です。