商売の仕組みを知り、写真を売ろうと思った小学生時代

―― 小学生のときに写真を撮り始めて、遠足や運動会の写真を友だちに売っていたそうですね。

若木信吾 両親が宝石の訪問販売をしていたのですが、仕入れがいくらで、このくらいの金額で売っている、というようなことをあれこれ説明してくれるんです。それを聞いてなるほどと思い、僕も何かやってみようと思ったのが、そもそものきっかけです。

当時は学校でイベントがあると、写真屋さんが来て撮影をしていました。サービスプリントが壁にずらっと貼り出されて、ほしい番号をチェックして買うんですけど、それと同じようなことを自分でやって、簡易アルバムに入れた写真をクラスの子たちに回していました。焼き増しをしていくらで売れば次のフィルムが買える、みたいなことを計算しながら。

―― その頃から写真を撮ること自体は、お好きだったんですか?

若木信吾 そうですね。僕らの世代はベビーブームなので、700人とか800人の生徒を、写真屋のおじさんひとりでカバーするのは無理があって、地味な子はほとんど写っていないような状況でした。

それは不公平だと思ったので、なるべくそういう子をいいシチュエーションといい表情で撮ることを心がけていました。目立たないような子でも、遠足に行くと笑顔になる瞬間がやっぱりあって、そこを狙って撮ってました。アート的にいいかどうかっていうのは、全然わからなかったけれど確実に買ってもらえました(笑)。

―― 「いい写真」はどのように学んだのでしょうか?

若木信吾 父親が本好きで、しょっちゅう本屋に連れて行ってもらっていました。そこでカメラ雑誌を見るようになって、フォトコンテストという存在を知りました。賞金がもらえると書いてあったので応募をしてみたら、佳作になって、ある日突然、自分の写真が雑誌に載ったんです。嬉しくてまた申し込んだら、次は賞金をもらえました。

「毎月賞をとったら、すげー儲かるじゃん!」と味をしめて、コンスタントに応募するようになったら、簡単には入賞しなくなってしまって。そこで、いい写真を撮ればお金をもらえるという理屈がなんとなくわかって、いい写真とは何かを考えるようになったんです。

―― その頃、影響を受けた写真はありますか?

若木信吾 地方だったので海外の写真を見る機会がほとんどなかったのですが、ポストカードのちょっとしたブームがあって、ブレッソン(※1)やラルティーグ(※2)の写真をめちゃくちゃイケてると思いました。中学生くらいの頃は、雑誌が写真寄りになってきた時代でもあったので、そういったものにも結構影響を受けましたね。

※1アンリ・カルティエ=ブレッソン 20世紀を代表するフランス人写真家。写真家集団「マグナム・フォト」の創設メンバー。

※2ジャック=アンリ・ラルティーグ 20世紀初頭のフランスのアマチュア写真家。趣味としての写真が後に世界で認められた。

自分を縛っていたことに気がつき、帰国を決意

―― 高校卒業後、ニューヨークで写真の勉強をされていますが、そこではどんなことを学んだのでしょう。

若木信吾 わりと自由な学校で、技術的なことは何も教えてくれませんでした。そのかわり、自分の撮った写真について説明できないとダメで、授業は自分の写真を説明しつつ、人が撮った写真についてどう思うか延々議論し合うという内容でした。

たどたどしい英語で説明をするのですが、日本語で考えていると曖昧なままにしておけることでも、英語だとスパッと言い切らないといけないから、逆にそれがよかったと思っています。それまではわりとうじうじ考えて、試行錯誤をするタイプだったのですが、どんどんはっきりさせて次へ進む考え方に脳が切り替えられて、それが今でもベースになっています。

―― 卒業後は日本で活動しようと思っていたのでしょうか?

若木信吾 本当はアメリカでずっとやりたかったのですが、ビザの問題がありました。卒業後1年間は、仕事を探すことのできるビザが出るのですが、もともとカメラマンになりたかったから、会社に入るつもりはまったくなかった。

とりあえず仕事をしたいという気持ちが先走って、ニューヨークのいろんな雑誌の出版社にポートフォリオを持ち込んでいました。とはいえそう簡単に仕事はこなくて、お金もなくなってきて。1ドルショップでパスタを買って、1週間くらいパスタとバターと塩だけで生活したり、ブラウニーみたいな高カロリーのものを食べて節約して、浮いたお金でフィルムを買っていました。そのせいで当時はすごく痩せてましたね。

―― その頃撮りたかった写真や、やりたい仕事はどういったものだったのでしょう。

若木信吾 自分としてはファッションが好きだったのですが、当時のニューヨークには『i-D』とか『THE FACE』みたいな雑誌がなかったんです。『Interview』とか『Rolling Stone』のようなカルチャー寄りの雑誌もやってみたいけれど、急に入り込めるわけもなく、行き場のない状況でした。

東京に1回だけ営業に来たこともあります。『デザインの現場』という雑誌で、出版業界で活躍している人を取り上げる特集をしていて、そこに載っている人たちに片っ端から電話をかけたんです。1、2週間の滞在で30人くらいに会ったのですが、そのときお会いして今でも一緒に仕事をしている人は多いですね。

―― 素晴らしい行動力ですね。

若木信吾 その後、高橋恭司さんが雑誌『Esquire(エスクァイア)』の仕事でニューヨークにいらしたときに、アシスタントをすることになって1日ついて回る機会がありました。自分の知っているニューヨークを紹介しながら、いろんなことを話しているうちに、自然と高橋さんに尊敬の念を抱いたんです。

本当は、ラルティーグとかブレッソンの写真を見てカメラマンになりたいと思ったはずなのに、大学を卒業していろんなことをやっているうちに、自分で自分を縛っていることに気がついて。

東京にもこんなに自由な写真家がいることを知って、日本に戻りたいと思いました。とは言いながらマンハッタンにも未練があったので、日本と行き来しながら仕事をするというスタイルを2、3年は続けていたのですが。

才能に対する評価は、実はとても曖昧

―― 写真家以外にも映画監督をやったり、雑誌を創刊したり、本屋さんを作ったりなど、幅広い活動をされていますが、新しいことを始めるにはパワーが必要ですよね。やりたいと思ったことを実現するために、大事なことはなんだと思いますか?

若木信吾 単純ですが、失敗を恐れないことじゃないでしょうか。ニューヨークで経験した貧乏暮らしは、つらかったけれども楽しい日々だったので、またそのくらいの生活に戻ってもへっちゃら。お金がなくなったとしても、当時よりはまだましだろうなとも思うし。そのくらい失敗に関しては、怖くなかったんですよね。

―― 新しいことを始めるにあたって、具体的に影響を受けた人はいますか?

若木信吾 僕はスタイリストの熊谷隆志くんとデビューが同じなのですが、彼が「GDC」というブランドを立ち上げて、本業以外のプロジェクトを始める姿を見て、すごいなあと思っていました。

もちろん僕は、スタイルも性格も違うから同じようにはできないんだけど、同い年で一緒の時期に仕事を始めた人がチャレンジしているのを見ると勇気が出て、自分もやってみようかなと思えた部分もあります。

―― やっぱり同世代で活躍している人の動きは気になるものですか?

若木信吾 神経質に気になるというよりは、人がやっているのを見て、自分もできそうな気がしたら、やってみちゃえって思うタイプなんです。なんの確信もなく、やりたいと思ったことをやっているわけではないんです。

たとえば自分で本を一から作ったら、ものすごい量の段ボールがドーンと届くわけですよ。それを売りさばくためには、営業をしなければいけないことを知って、書店を回っているうちに、書店側の立場もわかるようになってくる。実際にやってみると大変なことは多いんですけど、始める前はやりたい一心で、そういうところまで考えが及ばない(笑)。

―― まず仕組みを知ってから始めるのは、子どものときに写真を売っていたのと一緒ですよね。

若木信吾 そうなんです。僕が行った写真の学校にも才能のある人はいっぱいいたけれども、全員がカメラマンになったわけではない。反対に才能がないのにカメラマンになっているような人も、世の中にはたくさんいる。

才能というものに対する評価って、実はすごく曖昧だと思うんです。ニーズのあるところへ行けば才能があると言われるし、ニーズのないところへ行けば才能がないと言われるから、僕らとしてはそれぞれのニーズにおける振り分けを、自分たちで考えるのが一番いいと思っています。

―― なるほど。それはある意味、プロデューサー的な目線ともいえますよね。

若木信吾 そうですね。僕は以前、祖父を被写体にした写真集を作っているのですが、田舎で畑をやっている有名でもなんでもないおじいさんを、どうやったらいろんな人に見てもらえるかを考えて、それを実践するのも、言ってみればプロデュースと同じなんですよね。

今また、写真について迷っている

―― よしもとばななさん原作の映画『白河夜船』の監督を務めることになった経緯について、教えてください。

若木信吾 これまで監督として映画を2本作っていますが、原作の映画化はやったことがなかったし、好きに作っていた自分にそういうオファーがくるとは思ってもいませんでした。お話をいただいて、こんな機会はめったにないと思いつつ、原作を読んでみると、よしもとさんは映画を作るようにして書いたのかなと思えるくらい、映画にしやすい物語だという印象を受けました。

それで文庫本を拡大コピーして、カギカッコのセリフだけを切り出して、スケッチブックに貼ってみたんです。セリフとセリフの余白に、こんな絵がほしいという写真を貼ってみたり、あれこれ書き込んでいったらだんだん見えてきて、これならできると思いました。

もともと映画監督をやろうと思ったのも、是枝裕和さんや市川崑さんの現場でスチールの仕事をやらせてもらって、舞台裏を見たからなんです。できあがった映画だけを単純に観ていたら、作ることなんて考えもしなかったと思います。

―― これもやっぱり、仕組みを知ったからこそなんですね。

若木信吾 そうなんです。だけど最初の2本は、それこそ見よう見まねで自分のやりたいように作った映画だったので、今回はそれがなかなかできないという難しさもありました。

―― 具体的にどんなところが難しかったのでしょう。

若木信吾 なんでもかんでも自分でやろうとしないで、信用して任せるという作業に切り替える必要がまずありました。その辺りはまだまだ足りなかったし、監督らしい声がけや判断をもっとやるべきだったと思っています。監督としての役割を期待されつつ、どちらかというとカメラマンとしての撮影のほうに集中してしまったところもあるので。

『白河夜船』劇中より

―― 両方やるのは、難しそうですね。

若木信吾 元々カメラマンとして、カメラの目の前で起きていることを切り取るわけです。僕としてはカメラの前で起こっていることがリアルだと思っていたので、あまり演技指導をしたくなかったんです。だけど役者にしてみればもっとコミュニケーションをとってほしかったのではないかと思います。

役者っていうのは、追い詰めれば追い詰めるほどできるようになるタイプだと思うのですが、カメラマンは追い詰めることをしないで、相手の意志に任せるタイプ。もちろんいろんなカメラマンがいますが、少なくとも僕はそういうタイプなんです。でも監督は、追い詰めていくのが仕事なんですよね。いろんな意味で、最も映画監督らしい役割を求められた作品だったと思います。

―― それにしても、主役の安藤サクラさんの演技は素晴らしかったですね。

若木信吾 いやあ、本当に素晴らしかったです。撮影に徹するから、カットをかけられないほどでした。CMみたいに時間が決まっているわけじゃないから、延々お芝居をさせてしまい、編集の段階で困ったのですが、役者が乗っているときの演技はすごくきれいに撮れているんですよね。

―― 次に監督をやるときは、こんなふうにやりたいという思いはありますか?

若木信吾 ありますね。今回は「出会いと不倫と揺れるカメラワーク」的な、ヨーロッパ映画のようなイメージを意識しました。言葉にするとチープかもしれないですけど(笑)。固定カメラでかっちり撮るようなことも次はやってみたいです。

―― 今後はどういった活動に比重を置いていきたいと思っていますか?

若木信吾 やっぱり根幹であるクリエイティブなことをやっていきたいですし、写真家がベースであることは変わらないと思います。だけど興味があるとつい手を出したくなるタイプなので、それがあるうちはいろんなことをやりたいです。

―― 「いい写真」というものに対するイメージに、年齢とともに何か変化はありますか?

若木信吾 学生の頃、自分がかっこいいと思うのは、大体印刷物になっている写真だったし、やっぱりスタイリッシュなものが多かったんです。写真は画角やフレーミングではないってことをなんとなく思うようになって、30代の頃はテーマが重要だと思っていました。

そんな時期に、大切な人やものをテーマにした『youngtree press』という雑誌を立ち上げました。だけど今は、重要なのはテーマだけではないのかもしれないと思い始めて、また迷っているんです。自分が好きな写真は、その人の人生とリンクしたものが多い。だけど周囲の撮りたいものを写真にしていくことの本当のよさを、まだつかめていない気がするんです。

僕も祖父や友だちの写真集を作ったりして、行動としてはやっています。「本当のよさ」が写真に映っているのかもしれないし、人に伝わる部分も多少はあるのかもしれない。だけど自分のなかでの理解が完全には一致していないので、一致する瞬間を探しているところなんです。そのためにも今まであまり振り返ることのなかった過去を振り返りつつ、スローダウンしようとは思っているんですけど。

表層しか映らないけれども、滲み出てくるもの

―― ファッションに対するこだわりはありますか?

若木信吾 服に関しては、着心地がいいのが好きですね。写真家というのは、「私服=仕事着」ということもあり、撮影中はいろいろと動くので、動きやすさや着やすさというものを求めます。

―― ファッション写真を撮る側としては何か意識することはありますか?

若木信吾 ファッション写真を撮る人って、自分がファッショナブルかというとそうではない矛盾が常につきまとうんですよね。もちろん人にもよりますが。シャネルのデザイナーのカール・ラガーフェルドみたいに、ファッションから出発して趣味で写真を撮るようなことこそ、本当のファッション写真なんじゃないかなと思ったりもするのですが、そう考えると僕の場合全然ファッショナブルじゃないなと。

―― 写真を撮る対象として、ファッションを楽しんでいる人についてはどう思いますか?

若木信吾 撮影していて、とても楽しいです。僕はやっぱり人間が好きだというのがベースにあって、いろんな土地のいろんなシチュエーションにいる人たちが、どういう考えでそういう行動を取っているのかということに、すごく興味があるんです。

たとえばドラァグクイーンがなんでああいう派手な格好をするのか、見た目から芯の部分やその背景を想像をするのが好きなんですよね。だから、この人がこういう服を着たら面白いだろうなっていうのは、いつも考えています。

―― たしかに若木さんの写真は、その人の見えない部分に興味があるんだろうなという印象を常に受けます。

若木信吾 写真には絶対的に表層しか映りません。だけど中身は絶対的に滲み出てくるものなんです。10分しか顔を合わせていない人に、人生で最も大変だったことを聞いても、そこまで深く話さないし、聞いても理解できないですよね。だけど写真は口にはしないけど、表に出てきてしまう。そこが写真の面白いところだと思っています。

- 今月のトラディショナル スタイル

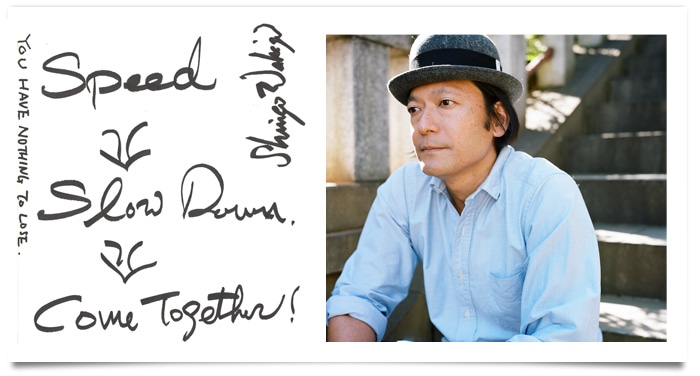

- 若木 信吾(わかぎ しんご)さん

- 静岡県浜松市出身。幼少よりカメラを握り、祖父や同級生などを被写体にシャッターを切る。高校卒業後、ニューヨーク州北部のニューヨークロチェスター工科大学写真学科で学ぶ。卒業後数年して、日本に帰国し、国内外の雑誌や広告で活躍。そのほか出版レーベル『youngtree press』、浜松の書店「books and prints」の経営など幅広く活躍。映画『白河夜船』は監督第三作目。

- 映画『白河夜船』

- 公式サイト http://shirakawayofune.com/

- 【出演】安藤サクラ、井浦新、谷村美月、髙橋義明ほか

【原作】原作:よしもとばなな(新潮文庫刊)

【スタッフ】監督・撮影:若木信吾/脚本:若木信吾、鈴木櫂/製作:重村博文、畠中鈴子/企画・プロデューサー:越川道夫/プロデューサー:石井稔久、玉井紅帆 - 4月25日(土)より、テアトル新宿ほか全国順次公開!

©2015よしもとばなな/『白河夜船』製作委員会