トランジスタラジオから流れる音楽との出会い

―― バラカンさんの小さいころの音楽の記憶はどんなものですか?

ピーター・バラカンあの時代に音楽に触れるとなると、僕はやっぱりラジオからでしたね。小学生のころからラジオによく耳を傾けていました。1950年代ですから、まだトランジスタラジオが普及する前、真空管ラジオの時代です。

―― 真空管ラジオ! どんなものなのでしょうか。

ピーター・バラカン 特徴的なのは、電源を入れても1分ぐらいは音が出てこないこと。真空管が少しずつ温まってオレンジ色に染まり始めると、やっと少しずつ音が漏れてくる。今は、電源を入れれば瞬時に音が流れてくるのがあたり前だから、想像にしくいでしょう? おそらく世の中も、人の頭の中も、もう少しゆったりしていたんじゃないかな。ウォーミングアップの時間があったような気がします。

―― ちなみに、小さなころから日本に興味があったんですか?

ピーター・バラカン それが、特にはなかったんですよね。

―― でもロンドン大学で、日本語を学んでらっしゃいます。

ピーター・バラカン そう、日本語学科を選んで、漢文古文含めて徹底的に学びました。でも、選んだ理由は「なんとなく」だったんですよね。日本に興味があるわけでもない、その語学を何かに生かしたいわけでもない。当時、日本語を勉強しているというのはかなり特殊だったにもかかわらず、なーんにも考えていなかったんですね。

―― とはいえロンドンでの就職は、やはり日本語を生かしたところへ?

ピーター・バラカン いえ、小さなチェーンのレコード店です。とにかく音楽が好きだったので、音楽関係で働こうと決めていたけど、逆に音楽関係ならなんでもよかった。卒業後も親に甘えるわけにはいかない、とにかく働かなくちゃ、と。あわてて開いた夕刊の求人広告でそこの募集が出ていたんです。まずはお金が入ればいいや、ぐらいの考えでした。

坂本龍一さんの付き人時代もあった

―― それからどんな経緯で日本に来ることになったのですか。

ピーター・バラカン レコード店で働き始めて10か月ぐらい経ったころ、日本の「シンコーミュージック」という音楽出版社がイギリスの業界誌で求人を出していたんです。先ほど言ったとおり、最初は日本語を生かそうなんてこれっぽっちも思っていなかったのですが、「ほほう、手紙でも出してみるか」と。ロンドンで面接を受けたあと電話をもらって「あと10日で来れますか?」と聞かれ、ドキドキしながら、その場で「YES」と答えたのを覚えています。

―― 来日されたのが1974年。そのころの日本は、バラカンさんの目にはどう映ったのでしょうか?

ピーター・バラカン 今よりずっと素朴でアジア的でした。外国人の数も少なかったですし。ロンドンで食べ慣れていたインド料理やギネスのおいしい店が少ないのはきつかったけど(笑)、最初は冒険気分でイギリスとの違いを楽しんでましたよ。

―― 実際にはどんなお仕事を?

ピーター・バラカン ビートルズやローリング・ストーンズ、ボブ・ディラン、ジョーニ・ミチェル、ポール・サイモン、ブルース・スプリングスティーンなどなど…英語圏のアーティストの著作権管理の仕事が中心でした。

―― 坂本龍一さんの付き人をしてらしたこともあったとか?

ピーター・バラカン YMOなどのマネジメントを手がける「ヨロシタ・ミュージック」の社員になっていたこともあったんです。彼らの海外進出の著作権管理を担当するとともに、ちょうど『戦場のメリークリスマス』の撮影が入って、“教授”と一緒にラロトンガという南太平洋の島に1か月ほど滞在したこともありましたね。どう見ても手が足りない現場だったので、撮影現場での交通整理から、カメラマンのケーブル持ちまであらゆる肉体仕事を手伝い、毎日バタンキュー。頭ばかりを使う音楽の仕事とは正反対の日々で、今でも記憶に残っている仕事のひとつですね。

―― そこからラジオに関わるようになったのは、何がきっかけだったのでしょうか。

ピーター・バラカン 飲み友達のひとりがラジオの構成作家で、TOKYO FMのオーディションを受けないかと誘ってくれたんですよ。80年のことですね。ただ、僕はアシスタントDJで台本を読むだけ。当時、DJといえばノリノリが基本なのに、僕はといえば…まぁこんな感じ(笑)。ディレクターから「もっと明るく」「もっと!」と言われ続け、いつクビになるのかとおびえていましたよ。

―― それからもう35年です。いろんな番組を手がけてらっしゃいましたが、なかでも印象深いものはありますか?

ピーター・バラカン bayfmで担当していた「ベイ・シティ・ブルーズ」でしょうか。僕の好きなブラックミュージックを中心に、好きな音楽を好きなようにかけていたので充実感がありました。時間帯が午前3時からなので、ディレクターと「今日はリスナー、3人いたかな?」「いや、5人はいたでしょ!」(笑)なんていうのがお決まりのやりとり。それなりに反応は多くて6年半続きました。

ラジオは「出合いの場」で「コミュニケーションの場」

―― この世界に長くいて、ラジオというメディアの役割は何だと思われますか?

ピーター・バラカン 音楽に限って言えば、「出合いの場」ではないでしょうか。新しい曲であれ、昔のヒット曲であれ、番組でかけることで「初めて聴いた!」という人は必ずいますから。それをきっかけに、あるアーティストに興味をもち、その関連を調べていき、さらにお気に入りの曲を見つけて…ということを自分も今までやってきたし、そういう出合いを提供していきたいんですよね。

―― バラカンさんの選曲はいつも個性にあふれていて、魅力的です。実際には、どうやって選んでいるのですか?

ピーター・バラカン いつも音楽を聴いているので、これはぜひ人に知ってほしい曲だなと思ったらプレイリストに入れておく。単純にその繰り返しです。リクエストも多いので、僕の好きな曲があれば、どんどん取り上げます。嫌いな曲はかけません(笑)

―― リスナーの方とのやりとりも、いつも活発ですよね。

ピーター・バラカン ラジオの醍醐味はそこにあると思うんですよ。Twitterやメールの反応を番組内で紹介すると、さらに賛同の声や反対の意見がどんどん上がってきます。一方的に曲をかけるだけの番組もできるけど、僕は送り手と受け手のコミュニティのようなものをつくるのが、特に好きなんですよね。

―― 記憶に残っているやりとりはありますか?

ピーター・バラカン うーん、ひとつ苦い思い出があります。イラク戦争のとき、当時ブッシュ大統領への批判を毎週のように続けていたら、愛知県辺りに住んでいるアメリカ人の陶芸家の女性がわざわざ電話をくれたのです。「あなたのかける音楽は大好きだけれど、余計な政治のコメントは聴きたくない」と。ショックを受けましたが、よくよく考えて、やりすぎたと反省しました。報道番組ではなく音楽番組なのですから。リスナーの声は本当にありがたいと感じた出来事でしたね。

日本全国、音楽イベントで行脚しています

―― ラジオ以外にもたくさんお仕事をしてらっしゃいますが、最近は精力的にイベントに参加されていますよね。

ピーター・バラカン ちょっとやりすぎというぐらい(笑)。

―― どのイベントもすべておもしろそうです!

ピーター・バラカン この夏、70年代の大衆文化を振り返る「70’s Vibration」というイベントの初日にDJをしました。アナログレコードの音を針ではなくレーザーで拾う、レーザーターンテーブルという優れものがあって、それを駆使してアナログの魅力を表現したつもり。また京都の恵文社という本屋では、「Between The Lines 行間のロック」と題して、英語の歌詞についての講義を。西麻布のRainyDay Bookstore&Caféで、ヴァン・モリソンについてのトークショーをしたり、広島のYWCAで“いのちの歌”をテーマにDJをしたりも。今夜も、実は自由が丘でDJをするんです。また、音楽雑誌の編集者だった中村とうようさんがもっていた膨大なレコードや民族楽器の数々が武蔵野美術大学に寄贈されていて、その展覧会でのトークイベントにも参加しました。なかなか印象深い時間でしたね。

―― イベントへのオファーはうれしいものですよね。

ピーター・バラカン 僕がいろんなことをやっているのを見て、「あいつならやりそうだ」と声をかけてくれるんじゃないかな。Facebookでメッセージが来ることもあるし、僕のウェブサイトからコンタクトしてくれる人も。ありがたいことにたくさんのお話をいただいてます。

―― オファーの中から、受ける受けないは何で決めているんですか?

ピーター・バラカン まずはスケジュールが合うかどうか。そしてワクワクするかどうか。楽しい仕事は多少疲れても、6時間寝ちゃえばスッキリしますから。あとは僕がやる必然性があるかどうか。そういえば、あるとき聡明な女性に「依頼があるということは、あなたの何かが求められているということ。初めてのことでも受けてみなさい。そこから学ぶことは多いはず」と言われ、以来、音楽という軸から外れても仕事を受けることもあり、自分の分野や視野を狭めないようにしています。「すべて何かの足しになる」という姿勢でいると、本当に「足しになる経験」をさせてもらえるんですよね。それも含めての必然性、です。

既成概念にはとことん反発したい

―― ファッションについて教えてください。どんなお洋服がお好きですか?

ピーター・バラカン 普段着ているものは、だいたいTシャツにジーンズです。ほら、今日もそう(笑)。ただ、いちばん好きなデザイナーはだれかと聞かれたら「イッセイ ミヤケ」でしょうね。「CBSドキュメント」というテレビ番組に出始めたとき、報道番組となると男性はスーツにネクタイと相場が決まっていたんですが、ぼくはそれが嫌で。そういう格好をしたいならいいけど、しなきゃいけないとなると…ダメですね。

―― とはいえカジュアルな服装では、その場にそぐわないですよね。

ピーター・バラカン そこで、たまたま「イッセイ ミヤケ」のブティックに入ったとき、スタンドカラーのシャツを見つけたんです。これなら端正な印象になるし、ネクタイをする必要もない。以来すごく気に入って、制服のようにしていました。彼の洋服は、素材、色合い、カッティング、シルエット、着心地、どれをとってもすばらしい。彼の感性すべてが好きですね。

―― こちらの掲載サイトは「アメリカントラッドファッション」がテーマの一つになっていますが、そのキーワードから浮かぶ音楽はどんなものがありますか?

ピーター・バラカン トラッドでも、こなれた印象に仕上げるプレッピーなスタイルだったら、ウエストコーストジャズの代表的なピアニスト、デイヴ・ブルーベックはどうでしょう。また、60年代初頭のフォークリバイバルの象徴的なグループ、キングストン・トリオかな。アメリカのいい大学に通う、裕福でおしゃれな学生たちのイメージです。

―― ちなみに、その時代のイギリスやご自身に目を向けると?

ピーター・バラカン ロンドンの若者は、モッズファッション一辺倒でしたね。イギリスでトラッドというと、ブリティッシュトラッドという、スーツとネクタイでビシッとキメるスタイルが確立されています。ポール・ウェラーあたりが広告に出そうな、いわゆる上流階級のファッション。僕はといえば、60年代が青春時代で、カウンターカルチャーの世代です。ファッションに限らず、既成概念には反発したい。ちょっと子供っぽいかもしれないけど、そういう人間なんですね。

音楽は、人生を豊かにする魔法のようなもの

―― バラカンさんから見て、今の日本はどう映りますか?

ピーター・バラカン NHKの海外向け英語番組「Japanology Plus」で、日本に造詣の深い人々と会い続けているので、この国が文化的にどれだけ優れているのか、少しずつ理解が深まってきました。ただ、国の現状については、一市民としてかなり憂いています。今の政権についてはもちろん、力のある野党がいないことも大きな問題。また、少子高齢化を考えると、新しい経済のシステムをつくらなければ立ち行かないのは明らかで、今はその厳しい過渡期にいます。ただ、これがあと何年続くのか、もしかしたら僕らが生きている間にその新システムは生まれないかもしれないとも思う。

最近、興味深いと思ったのが、ジャーナリストの佐々木俊尚さんの著書『21世紀の自由論:「優しいリアリズム」の時代へ』。彼は今を“移行期”と呼んでいたけど、どちらにしろ次の世代のために議論を始めなければならないし、それを政治家任せにしていていてはいけないと、気づき始めている人は多いのだろうなと思っています。

―― 音楽にまつわる世界も、大きく変わり始めています。

ピーター・バラカン Apple MUSICなどが始まって、今後、音楽業界は、ダウンロード、ストリーミングの方向に向かうのは間違いありません。LPやCDなど「手に取るもの」に愛着をもつ我々世代は少数派になり、一定額を支払えば一定枠の音楽を聴ける時代に向かって行きます。それを嘆くのは自由だけれど、嘆くことがCD市場が活発化することにはならない。アーティスト側に立つと、過剰に儲かっていたアーティストはキツくなるでしょうし、売れていないアーティストにとっては、状況はあまり変わらないから悲観的にもならないんじゃないかな。

―― 環境は変わっているけれど、音楽自体が変わっているわけではないですよね。

ピーター・バラカン 話は脱線しますが、この夏、葉山の海の家でDJをした時間を思い出しました。昔のアナログ感覚というのかな、みんな、動きがひとテンポ遅いの。特にやることもなくて、海を眺めながら、お酒を飲んでとりとめもないおしゃべりをして、ただただ音楽を聴いて過ごしている魔法のような時間。ああ、最高!人生はこうでなくちゃ!と思いましたね。最初に話した真空管の話ではないけれど、ゆったりと流れる時間を肌で感じて、そこに説明のできない心地よさを感じました。

―― 音楽は、バラカンさんの仕事であり、人生でもありますね。

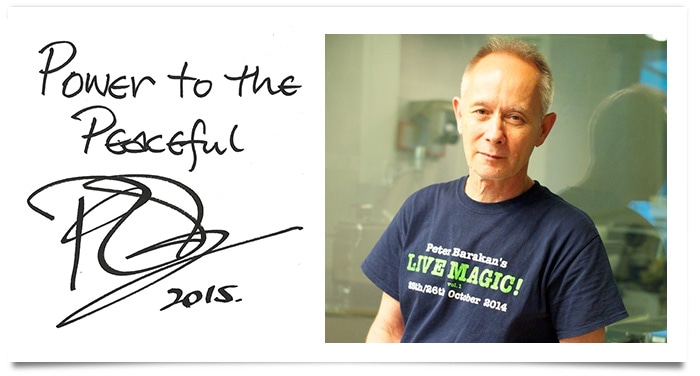

ピーター・バラカン 僕が今夢中になっているのが、監修しているフェスティバル「LIVE MAGIC!」を成功させ、持続していくこと。去年の秋に初めてやって、今年も10月24、25日に恵比寿のザ・ガーデンホールとザ・ガーデンルームで開催します。出演アーティストの音楽性のすばらしさは保証するので、ぜひ遊びに来てください。僕が葉山で感じたような心地よさ、人生の奥深さまでも感じる“魔法”をかけるつもりでいますから。