タップは生涯続けるだろうな、と感じていた

―― 初めてタップに興味をもったのは、いつごろなんですか?

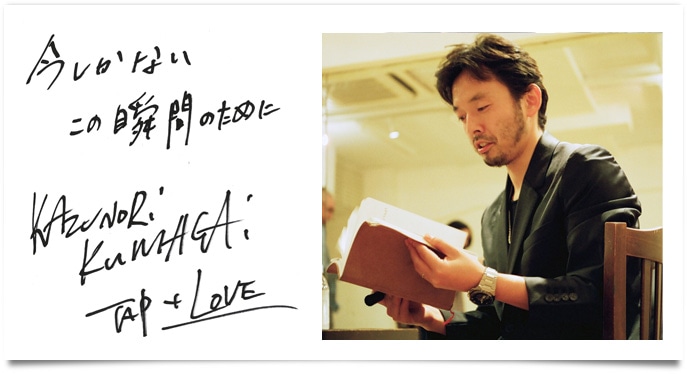

熊谷 和徳 たぶん5歳ぐらいですね。マイケル・ジャクソンが踊っているのを見て、かっこいいな、と憧れたのが最初だと思います。

―― そんなに幼いころなんですね。

熊谷 和徳 ぜんそくもちで家にいることが多かったので、そのときにビデオで観たんですよね。学校に行きたいけど行けない孤独な自分と、大ホールでたったひとりで表現しているマイケルと。子供心にそのふたつがリンクしたのを覚えています。

―― 本格的にスタートしたのは、いつごろですか?

熊谷 和徳 15歳のとき、『タップ』という映画に出合ったのがきっかけですね。週2、3回はスクールに通っていたし、それ以外でも先生が空いている時間を見つけては通い詰めていました。

―― それって、部活みたいな感覚でしょうか?

熊谷 和徳 うーん、部活とは正反対かもしれないです。部活って「みんなと一緒にやらなくちゃいけないもの」だけど、タップは「僕自身が心底やりたいもの」。中学時代まではどうにか楽しめた集団行動も、高校に入るともうなんだかイヤになっちゃって(笑)。映画『タップ』では、主人公のグレゴリー・ハインズが牢屋の中でたったひとり、だれに見せるでもなくただ自分のためだけに踊るシーンがあるんですけど、それが見事に自分にフィットしたんですよね。理由は説明できないんですけど、踊り始めたときから「一生続けていくんだろうな」と感じてました。

憧れの人々と一緒に踊った経験が、宝物

―― そして19歳、単身でニューヨークに渡ります。

熊谷 和徳 最初は地下鉄で踊ったり、イベントに顔を出したり…。それから少しして、あるジャズクラブで衝撃的な出会いがありました。そこでは、実際に『タップ』に出ていた「マスター」と呼ばれる往年のタップダンサーたちが、ジャズミュージシャンとジャムセッションをしていたんです。いわゆる即興の応酬。「これが自分の求めていたスタイルだ」と大興奮しました。さらにうれしいのが、「踊ってみろ」と言われて仲間に入れてもらったこと。黄金期を築いた彼らのタップをこの目で見て、空間までも共有できたことは、かけがえのない財産だと思っています。

―― そこで物怖じせずに踊るって、すごく勇気がいるのでは?

熊谷 和徳 どんなジャズクラブでも「踊らせてくれないか?」と自分から声をかけていたし、いろんなイベントでもフリーのオープンジャムがあれば自ら踊ってアピールをしていました。ニューヨークは「人を蹴落としてでも前へ」みたいな人はもちろん多いのですが、僕の場合はとにかく踊りたくてウズウズして、思わずステージへ駆け上っちゃう、そんな感じでしたね。

―― ニューヨークに渡って、熊谷さん自身のタップはどう変わりましたか?

熊谷 和徳 ジャズミュージシャンたちと毎週のようにセッションしていくうち、タップを音楽として捉え、音楽とタップを一体化させてお客さんと気持ちを響かせ合う、そんな空間をつくりたいと思うようになりました。またタップマスターと呼ばれる往年のタップダンサー達の生き方に直に触れ、タップというアートの深さをより理解することができたと思います。

タップは、虐げられたものたちが生んだアート

―― “タップ”を熊谷さんの言葉で語るとすれば、いったい何でしょうか?

熊谷 和徳 うーん…自分にとっては“いちばんプリミティブな楽器”でしょうか。おそらくいろんな国で、言葉が生まれる前に足を踏み鳴らしていたんじゃないかと思うんです。アフリカにもそういうダンスがあるし、日本の能でも足踏みをします。より本能に近い動きというか。

―― 熊谷さんのタップは、世間一般のイメージする「タップダンス」とは違う気がします。

熊谷 和徳 おそらく「ジーン・ケリーやフレッド・アステアが華麗に舞う」というのが一般的なイメージかもしれません。ただそれは洗練を重ねたハリウッドのスタイルであって、一つの時代のスタイルに過ぎません。ルーツは元来アフリカの人達が奏でていたリズムであり、奴隷制によってアメリカ大陸に伝えられたといいます。歌うことも楽器を演奏することも許されなかった人々が唯一自由だった足を使って喜怒哀楽を表現していたわけです。闇があるから光のような表現ができるのかな、と。タップは僕にとっても自分の感情を素直に表現するためのアートなんです。

―― 熊谷さんのタップにいちばん影響を与えた出来事って何ですか?

熊谷 和徳 『ノイズ&ファンク』という黒人のタップの歴史を描いたブロードウェイのショーがあって、そのワークショップに3ケ月間ほど参加させてもらったことですね。そのレッスンでは先生が、「どうしてタップは生まれたのか」「どれだけの差別を黒人が受けてきたか」「タップダンサーがどんな扱いをされたか」「それでもタップが継承されてきたのはなぜか」など、数々のヒストリーを涙ながらに語り、踊っていました。彼らは“怒り”のエネルギーをアートとしてポジティブな表現へと昇華しているんです。

―― その“怒り”に共感できたんですか?

熊谷 和徳 まずぶつかるのは、「日本人である自分がなぜニューヨークまで来てタップをやっているのか」ということですよね。しかし、より深いところでは人種を越えて、自分もある意味「メンタルな部分」で束縛されて生きてきた奴隷であると気づいたんです。これまで日本の教育システムで小中高と学んできて、何かしら心理的に縛られていて解放できないものがあった。だから今、ニューヨークまで来てこの土地を踏み、そしてあらゆる場所で大地を踏まずにはいられないのだと思います。

―― 国籍や文化、歴史が違っても、その何かに縛られている感覚は、世界共通のものかもしれません。

熊谷 和徳 僕の場合はたまたま、そういうことを強く感じる性質なんだと思います。このところ、常識では考えられない事件が起きているのを見聞きしますが、そういう人にこそタップでもなんでもいい、アートが必要なんじゃないかなと思うんですよね。

ジャンルを越えたセッションはバトルです

―― ピアニストの山下洋輔さんや上原ひろみさん、トランペッターの日野皓正さん、ミュージシャンのハナレグミ、振付家の金森穣さんなど、いろんな方と共演されていますね。

熊谷 和徳 すべて自然とできた“縁”なんですよね。たまたまニューヨークで僕の公演を見に来てくれたのが上原ひろみちゃんで、たまたま自分の出たライブのベーシストだったのが日野皓正さんの次男の賢二さんで。そういう流れで始まったものばかりです。

―― ジャンルを越えたセッションで重要なことはなんだと思いますか?

熊谷 和徳 相手をハッとさせることですね。ステージ上での「お、そう来るならこう行くよ」というバトルのようなやりとりを楽しみたいと思っています。そこに相手の知名度や年齢は一切関係なし。そういえば打ち合わせの席で、ずいぶん年上の人からの提案に「いや、そうじゃなくて」と切り返して、驚かれたこともありました。でも、なんでも「はい、そうですね」と言いなりになっていては、本当にいい関係は築けない。もちろん「ああ、この人に気に入られたいなぁ」なんて思うこともありますよ(笑)。でも、本当に合う人は音を出した瞬間にわかる。だからこそセッションでは「アートを通して会話する」、それだけを心がけています。

―― 故郷・仙台では被災を経験、翌年あらためてニューヨークに活動拠点を移されましたね。

熊谷 和徳 復興支援で被災地である故郷に戻ったとき、圧倒的な無力感を覚えました。その一方で、現地では日々支援活動に励む人々の姿を見たときに、自分自身の使命をもう一度考えさせられました。ならば僕もニューヨークに戻って、自分の活動に真摯に向き合おうと。ただ、家族でニューヨークに住むということは初めての経験だったので、その決断は一人よりも難しいものでした。今は妻と娘と3人で毎日新しい挑戦をしているというところです。

タップに裏切られたことは、一度もありません

―― ファッションについて教えてください。普段はどんなお洋服が好きですか?

熊谷 和徳 えーと…それって今まで考えたことないかもしれない(笑)。あ、でもトラディショナルというか、時代性のないものが好きです。デザイナーでいうと「ヨウジヤマモト」が好き。彼の本を読んで感動したのもありますが、布の動きがすごくきれいなんですよね。あと、大きな賞を受賞したときに、スーツをあつらえたのもいい思い出。サイズ感は重要だなとあらためて感じました。

―― タップ界のアカデミー賞と呼ばれる「フローバート賞」ですね。アジア人初の受賞です。

熊谷 和徳 すごくうれしかったです。ただその一方で、タップシーンが停滞していることも感じていたので、賞の意味を考えてプレッシャーに感じたこともありました。ただし今では、僕が今後進みたい方向へ後押ししてくれる、ありがたい存在と捉えています。

―― 熊谷さんが進みたい方向とは?

熊谷 和徳 まずは、今まで行ったことのない場所で自分のショーを行って、タップをより多くの人に知ってもらうこと。タップはまだまだ未開拓の分野だし、それを日本人が広げて行くというのは難しいことだと思うけど、だからこそやる意味があるし、そこを突破していきたい。これからタップダンサーを目指す人達のためにも頑張らなくてはいけないなあと思います。

―― では最後に。熊谷さんが何かを突破するために大切にしていることを教えてください。

熊谷 和徳 「本質は何かを見極めること」、これに尽きます。忙しすぎたり、他人が気になったり、妙なことを要求されたり、がっかりすることが起きたり。目標に向かうときにはいろんなことが起こるけれど、本質を見極める力があれば、些末なことは気にならなくなるはず。それでも迷ったら、僕の場合は「タップが好き」という原点に立ち返ります。だから、タップに裏切られたことは一度もありません。自分と、自分の好きなものに正直でいる。すると突破口って見えてくるんじゃないかな、そう思っています。