Vol.51 トラッドな春夏スーツ服地の知識を蓄えれば仕事も快適にこなせる。

サマースーツの定番服地となるウールトロについて、ニューヨーカーのチーフデザイナーの声と共にその特徴を予習。今シーズンのス...

ICON OF TRAD

1964年に開催された東京オリンピック。日本選手団が入場時に着ていた、真っ赤なブレザーが印象的です。当時あのブレザーは誰がデザインし、どうやって選手全員分を仕立てたのでしょうか。その当時の資料や生地づくりを担当したダイドーリミテッド(旧社名は大同毛織株式会社)のアーカイブを手に、遠山さんが考察します。

ブレザーの起源は2種ある

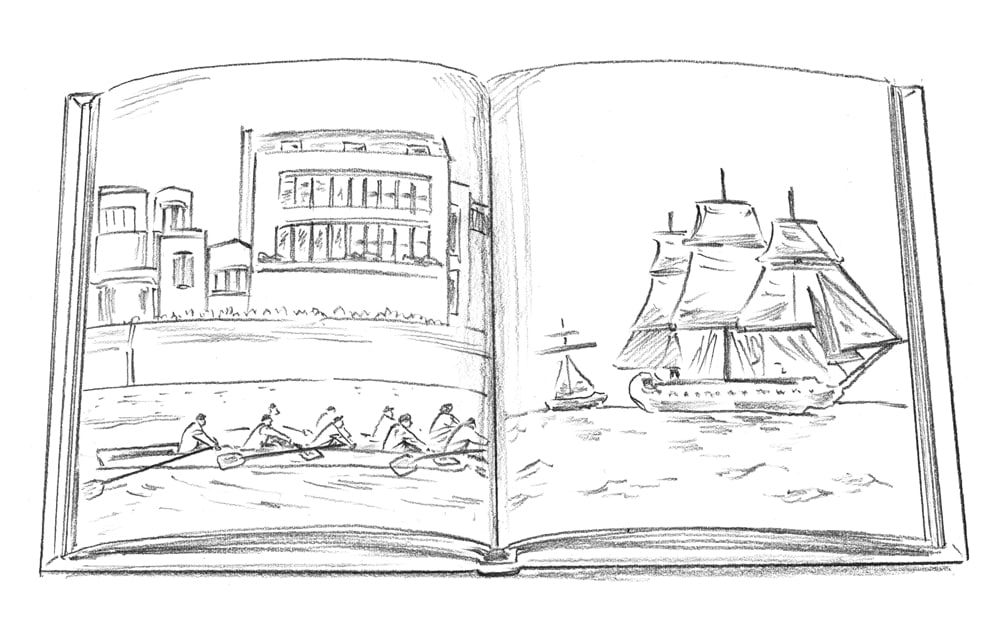

ブレザーの出自はふたつある。シングルブレストブレザーはスポーツ(ボート競技)から発生したもの。ダブルブレストのブレザーは英国海軍の制服から生まれたという。

これに伴いブレザーの語源も2種誕生することになった。ひとつはケンブリッジ大学のボートクラブのシングルブレストユニフォームが鮮やかなスカーレット色であったため、彼らがテムズ川の競技大会に出場したとき、上着を見た人々が「オー! ブレィジング(なんて焼けるような赤なんだ)」と喝采したことが語源になったという説。

もうひとつはヴィクトリア女王の謁見(えっけん)を賜ることになったフリゲート艦ブレザー号の艦長が、その際に失礼があってはならないと気をきかせて、服装規定のなかった水兵たちにピーコート型の濃紺の地に白いストライプが入ったダブルブレストの上着を着用させた。軍艦の名前にちなんで、ブレザーという名前が定着したという説である。(『図説軍服の歴史5000年』辻元よしふみ著 彩流社)

筆者は服飾評論を生業にしているが、じつは自分が生まれる以前に起きたことを、見てきたように書くことに不慣れだ。想像力に乏しいというか、過去の歴史に対して怠慢な服飾評論家なのである。ブレザーの語源はそれが得意な方におまかせして、むしろ筆者が初めてブレザーというものを見た、東京オリンピックの日本選手団の服装について着目したいのである。

ブレザーは何故か謎を呼ぶ

1964年に東京オリンピックが開催されたとき、筆者は中学1年生であった。天皇陛下が開会宣言でオリンピックのことをオリンピアードと御発言されたことや、ノースアメリカンF-86Fセイバー戦闘機が青空に五輪マークを描いた曲芸飛行など、鮮やかに思い起こすことができる。都内の公立学校には無料招待チケットが配られ、筆者も国立競技場で陸上競技を観戦することができた。

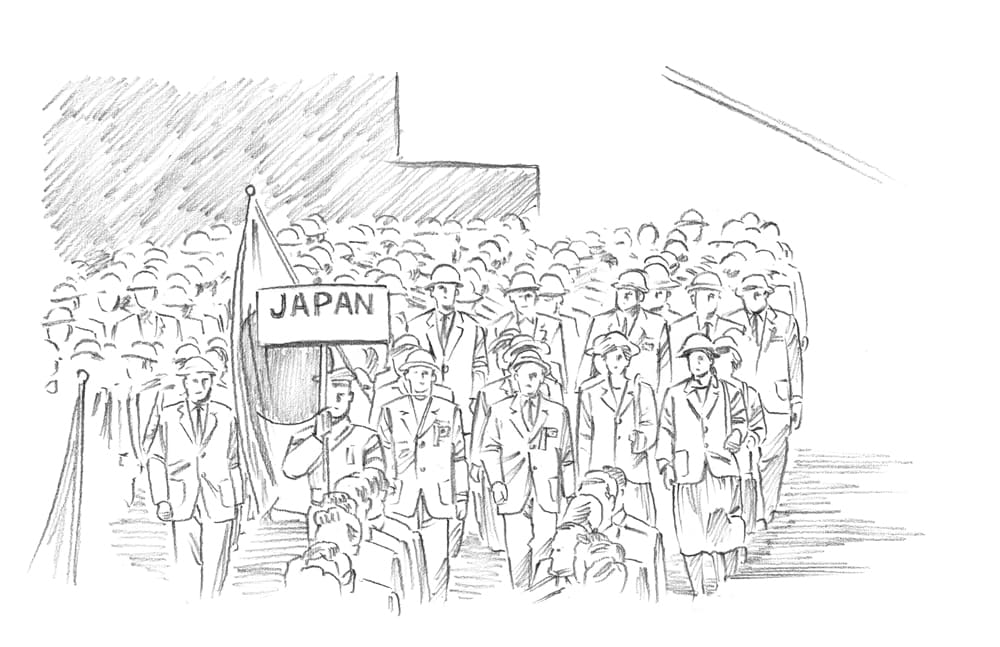

オリンピックの開会式は、ご存じのように開催国が最後に入場する。日本選手団は、男女とも白い帽子に白いパンツとプリーツスカート、そしてやや朱色がかったまさに元祖ブレィジングレッドを彷彿させるブレザーを着て堂々と入場してきた。

白と赤は日本を象徴する色。それが整然としたひとつの大きな一団となって行進する様子は子供心に感動した。見事なスタイル、そして演出能力である。

ところがこのブレザーを誰がデザインしたのかがはっきりしない。ある協会のホームページには、日本にアイビールックを紹介した大御所(故人)がデザインしたと記されているが、どうも疑わしい。というのも東京オリンピックの日本ブレザーは(アメリカ発の)アイビールックというより、英国のテーラードジャケットのおもむきが濃いからだ。

しかしながらスカーレット色の赤いブレザー生地を供給したのは当時の大同毛織(現 (株)ダイドーリミテッド)であることがはっきりしている。そこで同社の広報担当者に問い合わせると簡潔な答えが返ってきた。「それは望月靖之さんで間違いありません」

赤い東京ブレザーの真実

調べてみると望月靖之は、山梨県鰍沢出身の服飾デザイナーであった。彼は1952年に日本体育協会からヘルシンキオリンピックのブレザーを依頼され、以降メルボルン、ローマ、東京など、日本選手団の公式ブレザーを約30年に渡って担当された方だという。

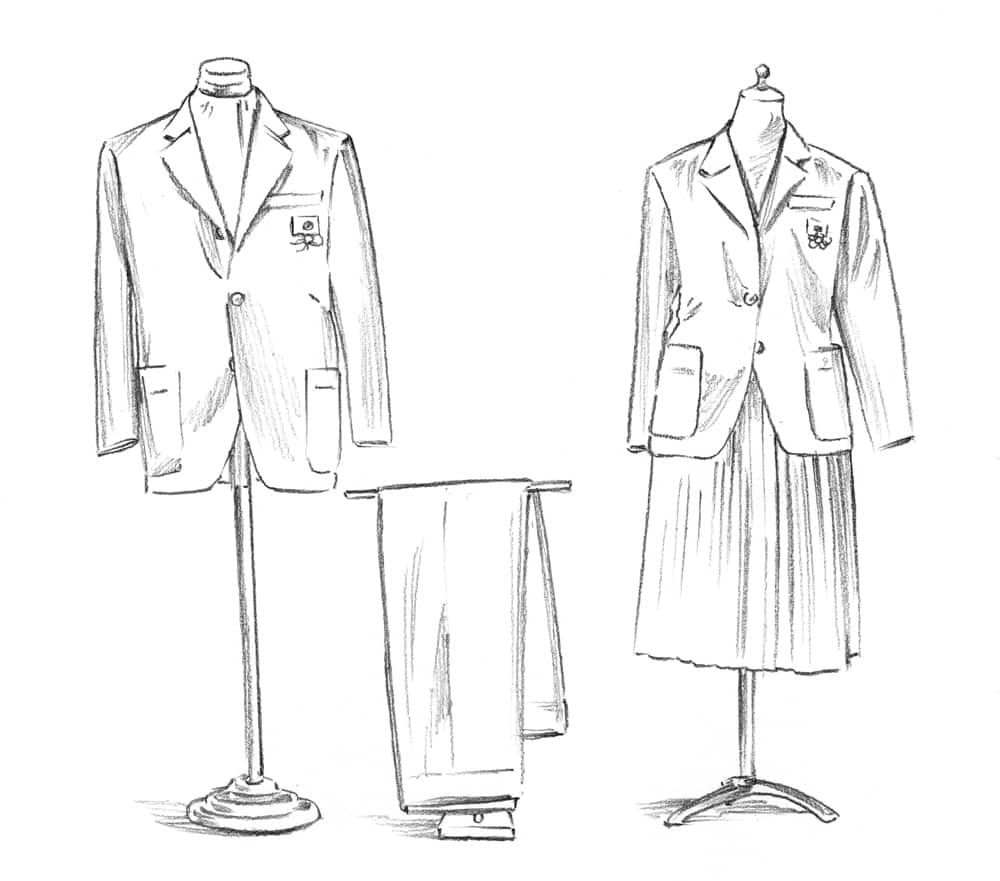

望月靖之の生まれ故郷である富士川町スポーツミュージアムには、生前に彼がデザインした東京オリンピックの男女のブレザールック一式をはじめとして、聖火リレーに使用されたトーチなど、各種オリンピックグッズが寄贈され展示してある。

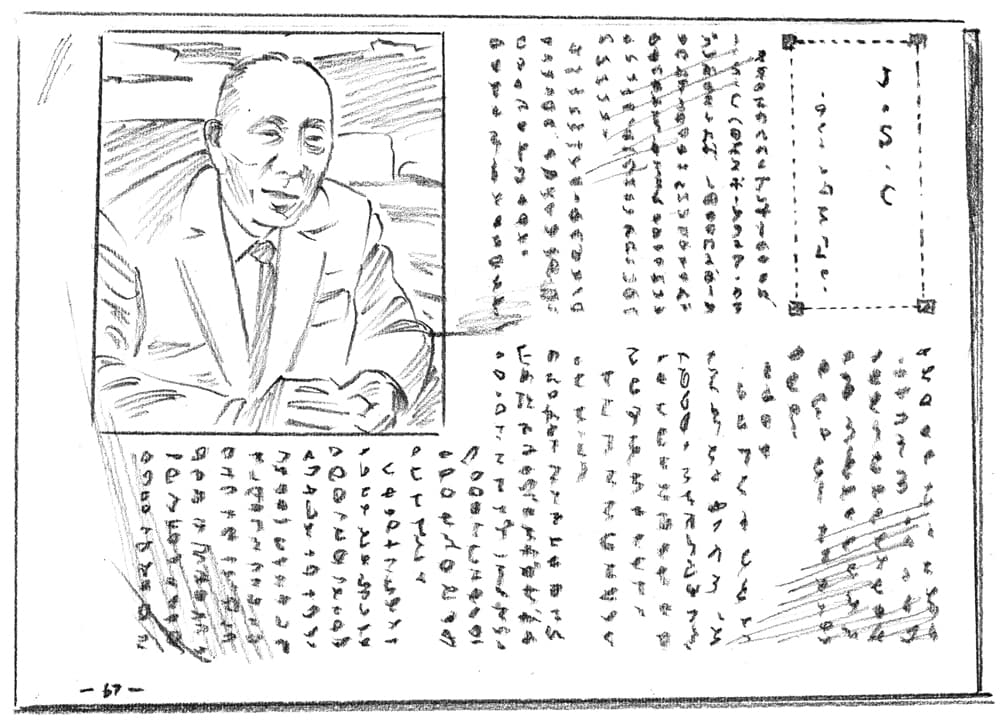

ダイドーリミテッドが保管している資料(日繊ジャーナル。1964年10月号など)によると、望月は「ローマ大会を視察に行ったところ、各国の70%がナショナルカラーを服装に表現している。以前から東京大会は朱色でいこうという考えに、より確信が持てた」と語っている。

またブレザーに造詣が深く、スポーツの宮と呼ばれた秩父宮殿下からは「ヘルシンキ大会のはブレザーでなくユニフォーム」といわれたことに一念発起し「心血をそそいでブレザー作りにかける」ことを誓ったという。

一生ものだった東京ブレザー

昭和30年代の後半といえば、既製服製造の工業技術はまだ発展途上だった時期である。しかもスポーツ選手の体型は、競技の数と同じくらいさまざまで個性に富んでいる。もちろん現代のように、パソコン上でサイズのグレーディングや体型補正を簡単に行えるCADシステムなんてものも存在しない。

そこで望月は、より完璧なブレザー作りをめざし、選手ひとりひとりの寸法をとって、仮縫いをしてから納品するという、昔ながらのお誂え方式を選択したのである。そのために東京大会の入場式用のブレザーはJ・S・C(日本スポーツウエア・クラブ)に所属する70余人のテーラーによって行われた。

J・S・Cの会員資格は、なんらかのスポーツを愛好する洋服屋であること。規約はシンプルだが、仕立てるのは日本選手が檜舞台で着用するブレザーである。会員名簿には、東京、名古屋、大阪の老舗テーラー、普段は名人、巨匠、先生と呼ばれる伝説のテーラー、そして後に日本初のテーラーデザイナーとして世界に飛躍した若手までがずらりと並ぶ。腕の覚えのあるテーラーばかりが真剣に取り組んだから、ブレザーは素晴らしい出来上がりであった。もちろん仕立ては本毛芯仕様なので一生モノの品質を誇る。

いっぽうブレザーの生地を生産した大同毛織の努力も並大抵のものではなかった。栗原勝一社長(当時)は「オリンピックはスポーツを争うだけでなく、本質的にはその国の文化度を示すものである。ブレザーに代表される選手団の服装もその重要な要素のひとつと考えている。そのために生地のマス見本を3000種試し、通常の赤色より4倍のコストがかかる朱赤の色出しも、国立競技場まで出向いて、秋空、アンツーカーの色、そして芝生の緑などとの見映えを入念にチェックした」と、現場の熱さを振り返る。

ブレザーとパンツ&スカートに使用するウール地は、結局10月の開催ということを考慮し、着やすさ、シャリ感、そして立体感のある風合いなどの特長をもつマットウースに決定した。

この生地は、望月がパリで仕入れてきたサンプルを参考に、より安定感のある品質に進化させたものだという。だからなのだろうか、約50年も前のブレザーを今改めて検品してみると、生地、仕立て、色などまったくヤレを感じさせない極上の質なのである。

市川崑監督の映画『東京オリンピック』。亀倉雄策デザインの『東京オリンピックのポスター』。そして望月靖之と大同毛織の特別チームがコラボした1964東京ブレザー。

これらは、日本を世界にアピールした丹下健三設計のオリンピック競技施設や新幹線『こだま』といった技術力&ハード面に負けない、日本の文化力&ソフト面がここに在るということを力強く示している。

望月を叱咤激励された秩父宮様は1953年に惜しくも薨去(こうきょ)されたが、国立競技場には秩父宮勢津子妃殿下がご臨席され、東京ブレザーの晴れ姿を見届けたのである。

Navigator

遠山 周平

服飾評論家。1951年東京生まれ。日本大学理工学部建築学科出身。取材を第一に、自らの体感を優先した『買って、試して、書く』を信条にする。豊富な知識と経験をもとにした、流行に迎合しないタイムレスなスタイル提案は多くの支持を獲得している。天皇陛下のテーラー、服部晋が主催する私塾キンテーラーリングアカデミーで4年間服づくりの修行を積んだ。著書に『背広のプライド』(亀鑑書房)『洒脱自在』(中央公論新社)などがある。

ブレザーをヴァージョンアップするエンブレム。手軽に見えて、じつは奥深い。

アイビーとプレッピー、ほんとうはどこが違うのだろう?