Vol.51 トラッドな春夏スーツ服地の知識を蓄えれば仕事も快適にこなせる。

サマースーツの定番服地となるウールトロについて、ニューヨーカーのチーフデザイナーの声と共にその特徴を予習。今シーズンのス...

ICON OF TRAD

トラッドファッションに欠かせない、ICONの数々。第5回のテーマはフィッシャーマン達が愛した、ガンジーセーターです。長い時間によって変わる歴史や定説とは? 山口さんが考察します。

写真が教えてくれる皮膚のような服

手持ち無沙汰な夜、つい手が伸びて何度も見返してしまう写真集が何冊かある。たとえば、アウグスト・ザンダーが1920年代半ばにあらゆる職業の人々を記録することで当時のドイツ社会を浮き彫りにしようとして取り組んだプロジェクトから生まれた『Menschen des 20. Jahrhunderts』(『20世紀の人間たち』)。たとえば、1951年から52年にかけてアーヴィング・ペンが『VOGUE』誌の依頼でニューヨーク、パリ、ロンドンの労働者たちの姿をスタジオで撮り下ろした写真を集めた『Small Trades』。たとえば、19世紀末、巨木を相手に斧を振るロガー(木樵)たちを撮り続けたダリウス・キンゼイの『森へ』。あるいは、1930年代初め、世界で最も高いビルとして建設中だったニューヨークのエンパイアステートビルの高層現場で働く男たちを記録したルイス・W・ハインの『The Empire State Building』や同じくハインの働く男たちをとらえた『MEN AT WORK』といった写真集などがそれに当たる。

写真家ばかりではなく写真のテイストも撮られた場所もタイミングもバラバラだが、これらの写真集には明らかな共通点がある。それは、被写体のほとんどが無名のごく普通の男たちで、それが野外で撮られた写真か、スタジオ写真かという違いを別にすれば、彼らがいつもの普段着や仕事の制服のままカメラの前に立っているという点だ。彼らが着ている(なかには汚れたり、経年劣化している)私服や制服は、用意された衣裳とは違い、まるで皮膚のように体に馴染んで見え、美しい。もともとはある種の記録、定点観測として撮られたこういった過去の写真を飽きずに何度も見直してしまうのは、文字ばかりが並んだ服飾史の本を読んだり、カタログ的に制服が並べられたコレクタブルブックを眺めるより、当時の男たちのリアルな装いを気楽に、自分の眼でじっくり観察できるからだ。文字や切り抜き写真だけでは伝わりづらい生きたサイズ感、シルエットなどもポートレイトやスナップの方が把握しやすいということも大きい。

サットクリフが記録した漁師のリアルセーター

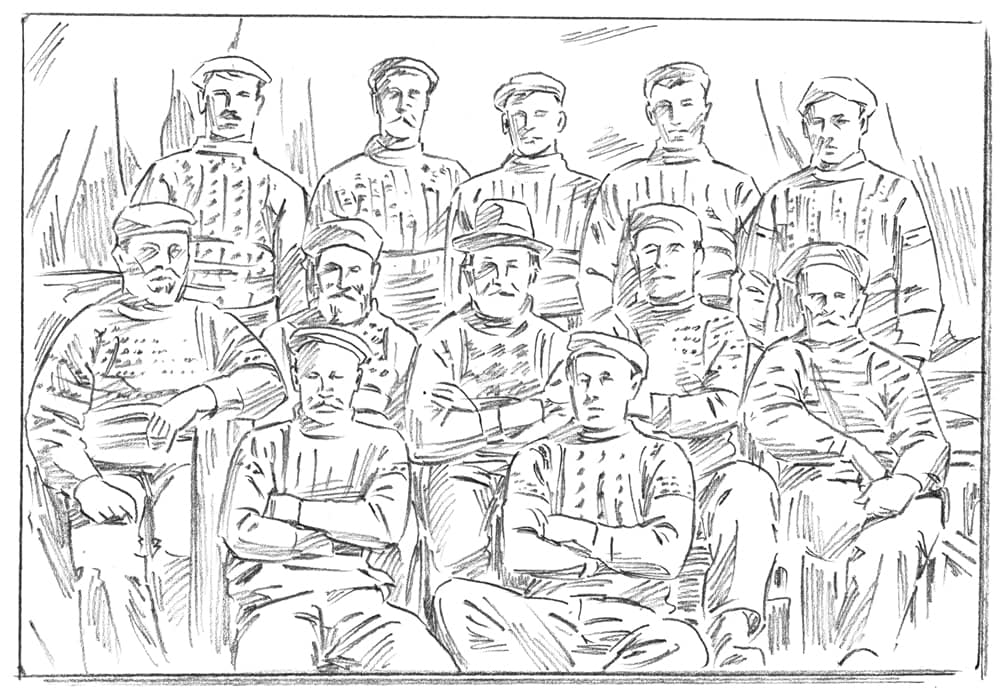

1872年から約半世紀にわたり英国の小さな漁村ウィットビーの風景、生活、人を記録し続けた写真家フランク・トーマス・サットクリフが遺した写真を収めた『FRANK MEADOW SUTCLIFFE』と名づけられた写真集というより写真冊子という言い方がピッタリのシリーズ(手元には3冊ある)も、僕にとって、それらと同じ意味でつい見返してしまう類いの本だ。ただし、この『FRANK MEADOW SUTCLIFFE』では、いろんなバリエーションの装いを眺める愉しみは期待できない。というのも、サットクリフが撮影したウィットビーの男たちときたら、とにかく皆が皆、判で押したように同じようなセーターばかりを着ているからだ。

正確にいえば、それらは手編みで着丈や編み模様も微妙に違うため決して同じではないのだが、一見しただけではほとんどが似たり寄ったり。しかも男たちはそのセーターをまるでアメリカのカウボーイたちのデニムのように海の上だけでなく陸でも関係なく着ているのである。いや、これもより正確にいえば、カウボーイたちが昼間の作業着としてのデニムを脱ぎ、夜、パーティーに繰り出すときにはセンタークリースを入れたこぎれいなデニムに履き替えるように、男たちは結婚式や教会で着る”ハレの日”のためのとくに念入りに複雑な編み込み模様が施された”サンデー・ベスト”と呼ばれる一張羅のガンジーセーターをもっているという。フィッシャーマンにとって、セーターは、まさにカウボーイにとってのデニム、ユニフォームでありハレの日の礼服でもあるわけだ。そして、アランセーターやフェアアイルセーターに比べると、飾りっ気も洒落っ気にも欠けた骨太で質実剛健なそのセーターこそ、ウィットビーだけではなく長らく英国、スコットランド、アイルランドのフィッシャーマンたちが公私にわたり愛用していた本物のフィシャーマンセーター、ガンジーセーターなのである。

ガンジー・リヴァイバルはあるか?

ガンジーセーターは、国や村々で異なる特徴的な編み模様があったり、ボタンのあるなしなど細かなディテールの差はあるものの、基本的な作りはほぼ同じだ。まず、表裏がない。これは暗闇の海でも表裏を気にせずにセーターを着用するための工夫から生まれたアイデアだ。使用する毛糸は脂分をたっぷり含み、空気を含みやすい撚りがしっかり入ったものが選ばれる。この毛糸でしっかり編めば、防風、防水効果が期待できた。また、脇下、立ち襟と肩線の間に菱形のマチが、裾にはサイドスリットが取られている。これはセーターが作業の妨げにならないよう着用者の体に合わせて、着丈はごく短く、ボディーはぴったりと吸いつくようにタイトに編まれていたため豊富な運動量を確保するための工夫である。つまり、実用本位、質実剛健に徹して生まれたのが、海の男の実用服ガンジーセーターだったわけである。

一見、意匠のように見える編み込みも、見た目の美しさにも結果的に貢献してはいるものの、本来の目的は模様を複雑にすることで肉厚に仕上げ防寒性、保温性を高めるための工夫である。アランセーターとは逆の裏編みで模様が施されているのも、作業中、表編みだとなにかに引っ掛けたりして事故に巻き込まれたりするのを防ぐ配慮からゆえのこと。ちなみに、この編み込み模様は、錨、網、ニシン、波、海鳥、ロープ、村の階段といった漁や村にまつわるものや村の有力者の家紋などがモチーフになっているといわれる。そして、ガンジーセーターは売買目的でも編まれることはあったものの、その多くは妻や娘が漁師である父や兄弟のために編んだものであった。汚れたり、破れたセーターを補修するのも、当然、彼女たちの仕事。そのため、持ち主がたとえ遭難しても、その模様や修理跡で出身村やときには身元までも特定できたこともあったとまでいわれている。

ここまでいえばお気づきの方も多いだろう。アランセーターの有名な伝説は、この本物のフィッシャーマンセーター、ガンジーセーターに伝わる逸話を引用、脚色したものなのである。ドキュメンタリー映画の父と呼ばれるロバート・フラハティーの作品でアラン諸島のイニシュモア島を舞台にした『アラン』(1934年製作。原題は『Man of Aran』)という長篇映画があるが、劇中、島の漁師たちが着ているのも乳白色のアランセーターなどでは決してなく、おそらくネイビーと思われるガンジーセーターである。

ガンジーセーターは、ノルマンディー半島の西方に位置するチャネル諸島のガンジー島で生まれたという説が昔からあるが、本当のところはフェアアイルセーター同様、誕生時期や場所、経緯などについて詳しいことは分かっていない。呼び名も、場所によってガンジーと呼ぶエリアもあれば、ジャージーと呼んだり、フロック、あるいはジャンパーと呼ぶエリアもあるらしい。ただし、サットクリフの写真を見れば、少なくとも19世紀後半にはガンジーセーターは、漁師たちにとってなくてはならないセーターだったことは明らかだし、サットクリフにこだわらなければさらに古いガンジーセーターやサンデーベストを着た漁師たちの写真も残されている。1857年にネルソン総督が海軍の衣料として採用したという記録もある。一説にはガンジーセーターは、数百年前から存在していたともいわれている。加えて、アランセーターと異なり、ガンジーセーターの場合は、その説を完全に否定する材料もない…。

惜しむらくは、1950年代以降、英国の漁業が産業として急激に下火になり、またガンジーセーターなどよりもっと軽く、快適なウエアが登場したため、実用服としての手編みの本物のガンジーセーターがほとんど見られなくなったことだろう。実用本位とは、裏を返せばシンプルで地味ということ。そもそも商業製品として誕生した、アランセーターやフェアアイルセーターに比べると、元祖ではあっても残念ながらガンジーセーターの市場性、知名度は低い。

ただ、現在、市場に出回っている編み模様もシンプルで、ボディーもアームホールもオーバーサイズで、着丈も長過ぎる機械編み主体の既製品のガンジーセーターと、古い写真のなかでしか見られない複雑な編み込み模様が施されたタイトなガンジーセーターやサンデーベストとを比べると、ガンジーにはまだまだ改良の余地が残っているように思えて仕方がない。かつてのワークウエアをアップデイトした洋服がタウンユースで脚光を浴び、トラッド回帰が未だ続く現在のトレンドを思えば、ガンジー・リヴァイバルの芽はまだまだ十分にあると感じるのは、果たして僕のただの判官びいきだろうか。

Navigator

山口 淳

ライター、ときどきエディター。ファッション誌、旅雑誌、モノ雑誌などのエディター、ライター、ディレクターを経て、現在は主にライター業をなりわいとしている。

著書に『これは、欲しい。』『ビームスの奇跡』『ヘミングウェイの流儀』(共著)などがある。

めったに更新されないブログ〉http://onlyfreepaper.com/yamaguchijun/

山口淳が問いかけたバスクシャツの謎について

FISHERMAN SWEATER / フィッシャーマンセーター